地震震级转换器(里氏-矩震级-面波震级对照表)

地震震级的测定是地震学研究的基础,但不同震级标度的差异常让公众感到困惑。里氏震级、矩震级、面波震级等术语频繁出现在新闻报道中,数值差异却可能引发误读。为消除这类问题,地震震级转换器应运而生——这一工具通过科学算法实现不同标度间的数值换算,帮助用户快速理解地震能量的真实规模。

三种主流震级的本质差异

里氏震级(ML)诞生于1935年,通过测量地震波最大振幅评估能量。其优势在于计算简单,但仅适用于浅源、中强地震,对7.0级以上地震易产生“饱和效应”。例如,1960年智利9.5级地震若用里氏标度测算,结果仅为8.3级,误差显著。

矩震级(Mw)基于地震断层破裂面积和滑动量计算,理论上无测量上限。1990年后逐渐成为国际通用标准,尤其适用于8.0级以上的特大地震。2011年日本东北地震的矩震级为9.1级,而面波震级测算结果为8.8级,两者差异直接反映能量计算模型的区别。

面波震级(Ms)通过地表面波振幅测定,适用于远距离监测。但其对深源地震灵敏度较低,例如2013年鄂霍次克海深源地震(震源深度610公里),面波震级仅为8.3级,而矩震级达8.8级。

震级转换的核心逻辑

不同震级标度的非线性关系是转换难点。里氏与矩震级的换算并非简单加减,需引入分段函数:当ML<6.5时,Mw≈ML;当ML≥6.5时,Mw=0.67ML+2.07。这类公式源于全球历史地震数据的回归分析,美国地质调查局(USGS)数据库显示,里氏7.0级地震对应矩震级约7.2级,能量释放量差约1.4倍。

面波震级与矩震级的转换则依赖震源深度参数。例如,2015年尼泊尔地震(震源深度15公里)的Ms为7.8级,Mw为7.8级,数值一致;但2004年苏门答腊地震(震源深度30公里)的Ms为8.5级,Mw达9.1级,差异源于断层滑动量未被面波标度完全捕捉。

工具使用的现实场景

1. 科研对比:历史地震文献多采用里氏或面波震级,研究者需将其统一为矩震级才能进行能量释放趋势分析。

2. 应急响应:救援机构通过实时转换不同机构发布的震级数据,快速评估灾害范围。例如墨西哥地震预警系统曾在2017年通过实时转换,将面波震级7.1级修正为矩震级7.2级,提前72秒向首都圈发出警报。

3. 公众科普:媒体引用转换器生成的对照表,可避免类似“里氏8.0级等于矩震级多少”的常识性错误。日本气象厅网站提供的在线转换工具,年均访问量超200万次,显示公众需求的广泛性。

数据局限与技术边界

现有转换模型依赖历史震例的统计学规律,对新型地震(如超剪切型地震)的适用性仍需验证。2018年阿拉斯加湾地震的矩震级(7.9级)与面波震级(7.5级)差值超出常规范围,事后分析发现与断层破裂速度突破常规有关。此类案例推动着转换算法的迭代更新,机器学习技术正被引入以提高预测精度。

- 上一篇:地震波速计算器(P波-S波)

- 下一篇:基于APScheduler的定时爬虫任务工具

相关软件推荐

随机软件推荐

文件树形结构生成工具(输出为文本)

在软件开发或文档整理过程中,经常需要将复杂的文件目录结构转化为清晰的可视化文本。传统的命令行tree命令虽然...

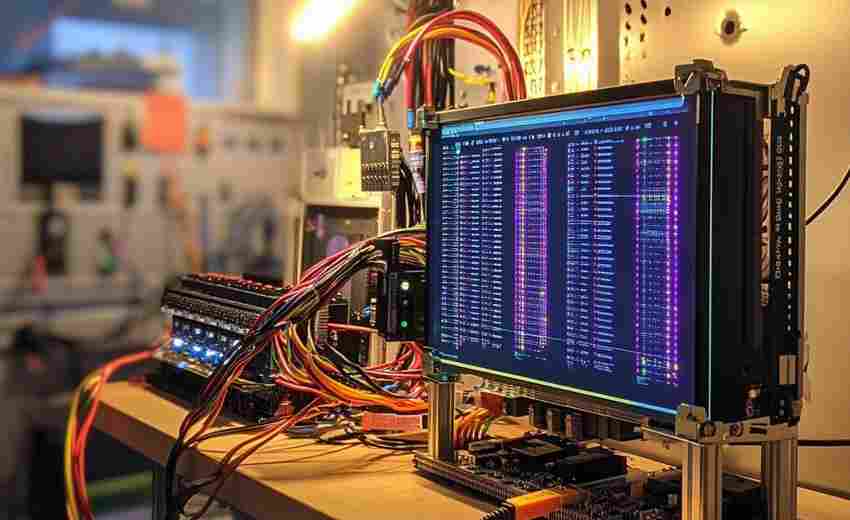

服务器状态监控日志折线图实时绘制器

服务器状态监控日志折线图实时绘制器作为运维领域的实用工具,正在重构传统运维工作模式。当企业服务器集群规...

文件共享权限可视化工具

在数字化协作成为主流的今天,文件共享权限的管理直接影响着企业数据安全与团队效率。传统权限设置依赖复杂的...

定时任务提醒脚本

在快节奏的工作环境中,定时任务提醒脚本逐渐成为程序员、运维人员甚至普通用户管理日程的刚需工具。无论是定...

待办事项提醒与进度管理工具

当代生活节奏不断加速,个人与团队的任务管理需求呈现爆发式增长。市场上涌现出数十款任务管理工具,但真正能...

简易绘图工具(Turtle-PyQt)

屏幕上的光标突然动了起来,一笔一画勾勒出歪歪扭扭的正方形。对于Python初学者来说,这可能是他们第一次见证代...

文件系统事件触发工具

当服务器日志文件突然膨胀到10GB时,运维工程师的手机警报响起;当设计师保存PSD文件时,云端备份程序自动启动;...

简易屏幕录像工具(低帧率基础版)

在需要快速记录屏幕操作的场景中,一款轻便的屏幕录像工具往往比功能复杂的大型软件更受欢迎。简易屏幕录像工...

简易Markdown文档标签自动生成器

在信息爆炸的时代,Markdown凭借其轻量化、易读易写的特性,成为程序员、内容创作者和学术研究者的常用文档工具。...

基于随机数的密码生成器(可定制长度-复杂度)

互联网时代,每个账户都需要独立密码已是共识,但「生日+手机尾号」的固定组合仍在大量账户中流通。当主流浏览...

网络爬虫数据抓取工具(静态页面版)

数据抓取工具正成为企业及开发者获取公开信息的效率利器。针对静态页面的爬虫工具因其技术门槛低、适配性强等...

网络速度实时监测与记录器

在数字化场景日益复杂的今天,网络稳定性已成为企业运营和个人用户体验的核心命脉。一台能够实时追踪网络速度...

日志错误频率可视化生成器

运维团队的电脑屏幕上,密密麻麻的日志文件铺满了显示器。工程师王磊盯着满屏的ERROR标识,食指在翻页键上机械地...

Tkinter制作的定时休息提醒工具

长时间面对电子屏幕工作已成为现代职场常态,随之而来的颈椎劳损、视觉疲劳等问题不断困扰着从业者。基于Pyth...

无人机飞行轨迹可视化分析工具

无人机飞行轨迹可视化分析工具近年来在行业应用中逐渐成为刚需。随着无人机在测绘、巡检、物流等领域的渗透率...

个人浏览器书签分类统计工具

浏览器书签是许多人的数字生活“备忘录”,但随着时间推移,杂乱无章的书签堆积成山,快速找到目标链接的难度...

网页倒计时活动自动参与工具

网页倒计时活动自动参与工具正成为互联网用户的效率助手。这类工具通过技术手段模拟用户操作,在电商促销、限...

音频文件剪辑合并工具(WAV-MP3切割拼接)

在数字音频处理领域,一款兼具精度与效率的剪辑工具往往能极大提升工作效率。以某款市场占有率持续攀升的音频...

文件批量打印工具(支持PDF-图片-文本文件)

日常办公场景中,经常遇到需要集中处理大量文件打印任务的情况。某企业文员在季度汇报前,曾因手动逐个打开2...

批量生成地理坐标随机点生成器(GeoJSON)

在空间数据处理领域,批量生成地理坐标随机点的需求持续增长。某国际环保组织2023年的调查报告显示,78%的野外监...

多显示器GPU显存分配监视器

办公室的六块显示器同时闪烁,建模软件突然卡在渲染环节,资深工程师老张盯着任务管理器里99%的显存占用皱起眉...

命令行网络测速工具(带宽检测)

在服务器运维和网络调试场景中,图形化测速工具往往力不从心。当工程师需要通过SSH连接远程设备排查带宽问题时...

实时股票行情悬浮窗显示工具

在快节奏的股票交易市场中,及时获取行情信息往往成为投资决策的关键。传统炒股软件需要频繁切换窗口或依赖手...

基于Tkinter的SEO标题评分校验工具

互联网内容竞争日趋激烈,标题作为流量的第一入口直接影响着内容传播效果。某技术团队近期开源了一款基于Pyth...

Windows功能组件清理器

当Windows系统运行三年以上,许多用户都会发现开机时间从15秒逐渐延长到两分钟,C盘空间如同被黑洞吞噬般持续缩小...

网络访问日志IP地址统计工具

网络访问日志作为服务器运行的"黑匣子",记录着海量访问信息。面对动辄TB级的日志数据,如何快速提取有效IP信息...

用户活动日志记录工具(记录键盘输入或操作行为)

在数字化办公场景中,用户活动日志记录工具逐渐成为企业数据安全和行为追溯的关键基础设施。这类工具通过实时...

根据内容自动分类文档文件工具

整理电脑里堆积如山的文件时,光标在PDF、Word、表格间来回跳跃,突然发现上季度的财务报表和产品说明书混在同一...

源代码许可证声明批量更新器

在代码仓库管理领域,许可证声明更新是团队常面临的"技术债"痛点。某开源组织曾因未及时更新300余个项目的GPL声明...

社交媒体帖子关键词抓取工具

打开任意社交平台,每分钟新增的图文、短视频、直播内容足以让人目眩。品牌方想追踪用户对产品的真实反馈,舆...

视频帧提取工具(按时间间隔保存关键帧)

在数字内容爆炸式增长的今天,视频工作者常面临素材整理的痛点。某科技团队近期推出的视频帧提取工具,凭借其...

文件时间戳快速校正工具

在数字文件管理场景中,时间戳混乱引发的困扰屡见不鲜。某程序员曾因服务器日志时间错位导致故障排查延迟6小时...

图像EXIF信息查看删除工具

在数字影像占据主流的今天,每张手机拍摄的照片都像一本微型档案。某位摄影师曾意外发现,自己分享到社交平台...

电子书章节时间戳生成器(有声书同步字幕创建)

深夜两点,编辑小陈盯着屏幕上的波形图,鼠标反复拖动进度条寻找章节切换点。制作有声书时,同步生成字幕需要...

自动化Excel表格数据合并与格式转换工具

在数字化办公场景中,Excel数据处理的效率痛点长期存在。某科技团队近期推出的智能数据处理工具,针对性地解决了...

古建筑扫描模型纹理修复工具

古建筑承载着历史记忆与文化基因,其数字化保护已成为文化遗产领域的重要课题。传统测绘与建模技术难以完整记...

CSV列数据二维码生成工具

在数据驱动决策的时代,企业常面临海量信息处理难题。传统表格数据分享依赖邮件或云文档,操作繁琐且存在泄露...

简易HTTP服务器搭建工具(自定义端口-目录)

在开发调试或临时文件共享场景中,搭建轻量级HTTP服务器是高频需求。以下几款工具无需复杂配置,支持端口与根目...

日志文件分析器(关键词统计-过滤)

海量日志数据如同未经提炼的矿石,隐藏着系统运行状态、用户行为轨迹等重要信息。传统人工查阅方式在应对日均...

智能名片信息识别录入系统

传统商务场景中,名片交换后的信息处理始终是个痛点。某外贸公司市场总监李明曾算过一笔账:他每月收到约300张...