图片像素化效果生成器

在数字艺术与平面设计领域,像素化效果近年重新回归潮流视野。无论是复古游戏风格的插画、品牌营销的视觉符号,还是社交媒体头像的创意表达,像素化处理都成为设计师手中的热门选择。而一款高效的图片像素化效果生成器,正逐渐成为创作者必备的辅助工具。

功能内核:从基础到进阶

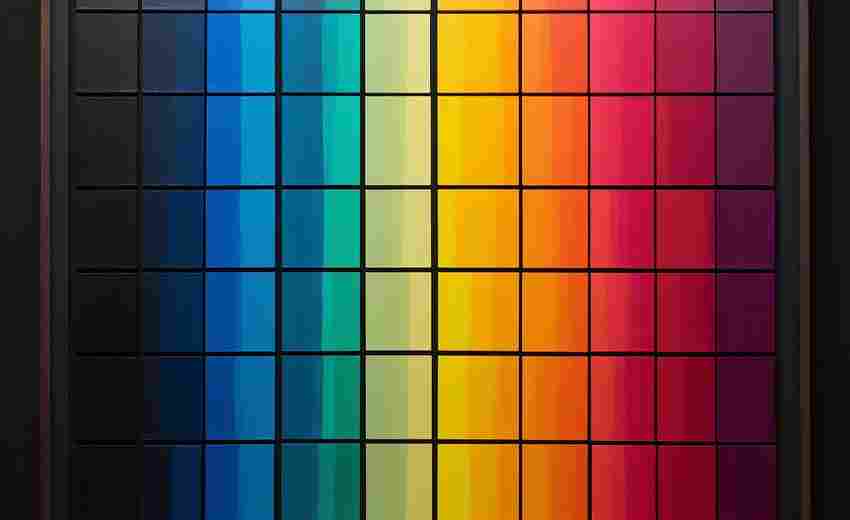

这类工具的核心逻辑并不复杂——通过算法降低图像分辨率,将连续色块拆解为马赛克式的像素网格。但真正优秀的生成器不会止步于简单的网格切割。例如,部分工具支持对像素块大小、形状(方形、菱形甚至不规则图形)的精细化调整,用户可手动拖拽控制不同区域的颗粒密度,实现“局部模糊”与“焦点突出”的戏剧化对比。进阶版本甚至内置AI识别模块,可自动识别人脸、建筑等主体,智能匹配最佳像素化参数。

应用场景的多元拓展

早期像素化工具多用于规避图片敏感信息,如今其功能已延伸至艺术创作领域。游戏开发者用它快速生成8-bit风格的角色原型,插画师将摄影作品转化为像素拼贴画,电商团队则为产品图添加“未完成”的像素边框,制造悬念感。某独立音乐人曾将专辑封面通过像素生成器处理,故意保留30%的原始细节,让实体唱片在扫描时触发AR特效——这种虚实结合的玩法,恰恰依托于像素化工具对图像信息的可控破坏。

技术亮点的隐性革新

市面主流工具多采用混合算法架构。基础层使用经典的最近邻插值或双线性插值保证运算速度,处理层引入机器学习模型优化边缘锯齿问题。值得关注的是部分开源工具新增的“动态像素流”功能,允许导出GIF格式的分阶段像素化过程,这对教程类视频创作者尤为实用。技术团队透露,下一代产品正在试验3D像素化引擎,可将平面图像转换为可旋转的立体像素模型。

操作门槛的持续下探

即便是不熟悉设计软件的用户,也能在十分钟内完成专业级像素化创作。多数工具提供“拖拽-滑动-预览”的极简操作界面,滤镜库预置了从16×16到256×256的常见像素模板。某平台后台数据显示,68%的用户会直接套用预设模板,但仍有29%的深度用户热衷手动调节色相偏移参数,刻意制造故障艺术(Glitch Art)的视觉效果。

随着AR/VR技术对低多边形风格的推崇,像素化工具可能迎来新一轮迭代。部分开发者已着手整合NFT生成协议,用户可在像素化处理后直接铸造数字藏品。开源社区的插件生态也在扩张,有人尝试将像素参数与音频频谱绑定,创造出会“随音乐跳动”的动态像素图像。技术团队私下透露,他们正在研究用区块链记录像素修改轨迹,这可能为数字艺术版权保护提供新思路。

- 上一篇:图片EXIF信息读取清理工具

- 下一篇:图片元数据批量删除工具

相关软件推荐

随机软件推荐

批量重命名电视剧集工具(季集号智能识别)

对影视爱好者而言,整理散乱无序的剧集文件堪称技术活。当电脑里存着《绝命毒师》S01E03、《Breaking.Bad.s1e4》和《绝...

文件时间戳同步工具(保持原始时间)

在数字时代,文件的时间戳如同隐形的历史档案,记录着每一份数据的诞生轨迹与修改历程。对于摄影师、程序员或...

Excel表格去重合并工具

在日常办公中,Excel表格处理高频出现重复数据、多表合并需求的问题,直接影响数据分析效率。手动筛选、复制粘贴...

多表SQLite数据库关系可视化查看器

在数据管理领域,SQLite因其轻量级和易用性备受开发者青睐。但随着数据库表数量增加,人工梳理表间关联的难度直...

Excel表格转CSV-JSON格式转换器

在数据处理领域,Excel表格几乎是职场人绕不开的工具。但随着协作场景的复杂化,如何将Excel数据快速适配其他系统...

电子书分段朗读导出工具(EPUB支持)

在数字化阅读场景中,电子书用户常面临多任务场景下的使用痛点:通勤时想听书却要手动翻页,学习资料需要按章...

股票价格波动预警通知脚本(调用财经API)

金融市场的高波动性让投资者对价格变动保持高度敏感。针对这一需求,基于财经API开发的股票价格波动预警工具应...

网络爬虫抓取指定网站标题和链接的脚本

在互联网时代,数据抓取工具已成为市场调研、舆情监控等领域的重要助手。基于Python开发的网络爬虫脚本因其灵活...

航班座位预订统计工具

机舱内每个座位背后都隐藏着复杂的数据逻辑。某中型航空公司曾因手工统计失误导致两架航班同时超售,引发连锁...

简易日历(带事件标注功能)

叮"的一声,手机屏幕亮起时,距离部门会议还有15分钟。正在茶水间冲咖啡的林夏扫了眼弹窗提示,顺手点开日程表...

磁盘碎片化程度可视化分析仪

机械硬盘运转时发出间歇性异响,固态硬盘突发性掉速——这些现象背后往往隐藏着磁盘碎片化问题。传统检测工具...

文本冒险游戏(命令行交互式剧情)

上世纪八十年代,文字冒险游戏曾在计算机发展史上占据重要地位。当像素图形尚未普及时,《魔域》《巨洞冒险》...

命令行实现的贪吃蛇双人对战版

在终端里「卷」起来的贪吃蛇 当大多数人对贪吃蛇的印象还停留在诺基亚黑白屏的单机模式时,一款基于命令行的双...

网页内容抓取脚本(静态页面)

互联网数据洪流中,静态页面抓取技术如同精准的鱼叉。基于Python的Requests库与BeautifulSoup组合,已经成为数据工程师...

基于Tkinter的SQLite数据浏览编辑器

对于需要快速处理本地数据库的开发者而言,一款无需复杂配置的轻量级工具往往能显著提升工作效率。Python生态中...

网页爬虫(抓取指定页面文本内容)

网络数据采集技术早已渗透到日常工作的各个环节,其中网页文本抓取作为基础功能,支撑着市场调研、舆情监控、...

屏幕色温定时调节保护器

屏幕色温定时调节保护器:给眼睛一场温和的「日出日落」 现代人日均盯着屏幕的时间超过8小时,眼睛干涩、疲劳甚...

疫情传播趋势动态折线图生成器

当全球经历多次突发公共卫生事件后,数据可视化逐渐成为公众理解疫情的核心工具。一款名为EpiCurve Pro的疫情传播...

网页内容抓取及摘要生成工具

信息爆炸时代,如何快速获取并消化网页核心内容成为刚需。一款集合智能抓取与摘要生成的专业工具,正在成为企...

股票多空力量对比柱状图生成器

股票多空力量对比柱状图生成器近年来逐渐成为投资者工具箱中的热门选择。这类工具的核心逻辑在于通过量化买卖...

批量文件签名添加器

在数字化办公场景中,文件签名的高频需求催生了效率工具的迭代。以某款批量文件签名添加器为例,其核心功能直...

Python环境变量代码混淆保护工具

在Python项目开发过程中,环境变量管理是敏感信息保护的关键环节。传统方案往往采用明文存储或简单加密,但面对...

批量去除图片背景工具(简单抠图)

在数字图像处理领域,去除背景是许多设计师、电商从业者和普通用户的刚需。面对海量图片处理需求时,传统手动...

文件关联程序快速切换器

每次双击文档却被不熟悉的程序强行打开,或是临时需要换软件处理文件却找不到入口——这类困扰几乎每个电脑用...

简易日历及节假日提醒工具

功能定位 打开手机应用商店,日历类工具数量庞大,但真正契合日常需求的并不多。一款优秀的日历工具应做到三点...

实验室仪器使用登记管理系统

实验室仪器使用登记管理系统作为现代科研场景的标配工具,正在改变传统人工台账的管理模式。某高校分析测试中...

自动化微信消息发送助手(itchat库应用)

在移动互联网时代,微信作为国民级社交应用承载着工作沟通与生活社交的双重功能。针对需要定时发送消息、批量...

企业股权结构解析工具

现代资本市场中,股权结构的复杂程度往往超眼识别范围。某集团企业最近发现,旗下参股的科技公司通过多层嵌套...

课堂笔记自动整理归档工具

在信息爆炸的时代,学生和职场人士每天需要处理大量课堂、会议或培训内容。纸质笔记容易丢失,电子文档散落在...

软件许可证声明批量插入工具

在软件开发过程中,为代码文件添加统一的许可证声明是一项基础但繁琐的任务。尤其当项目涉及成百上千个文件时...

基于Cron的批量图片OCR识别工具

凌晨三点的服务器机房,数十万张医疗票据扫描件在硬盘阵列中沉睡。当城市尚未苏醒时,系统已自动启动文字识别...

抖音音乐榜单爬虫与播放量统计工具

随着短视频平台的爆发式增长,抖音已成为音乐传播的核心阵地。其音乐榜单不仅反映流行趋势,更直接影响音乐人...

屏幕放大镜工具(局部区域像素查看)

在数字图像处理领域,某些肉眼难辨的细节往往决定着作品的成败。设计师调整图标边缘的半透明像素,程序员排查...

日志关键词正则表达式生成器

在运维、数据分析或安全监测领域,日志文件的分析效率直接决定问题排查的速度。传统人工编写正则表达式的方式...

MQTT中央空调分区温控管理工具

现代建筑对中央空调系统的精细化控制需求日益提升。针对这一需求,基于MQTT协议的分区温控管理工具逐渐成为行业...

基于日志的磁盘空间预测分析器

在数据中心运维领域,磁盘空间管理如同走钢丝——提前预警与资源浪费往往难以平衡。某互联网公司曾因存储空间...

CSV文件跨平台兼容性检测工具

CSV文件作为数据交换领域的通用格式,几乎渗透到所有行业的日常工作中。这种以逗号分隔的文本文件看似简单,却...

办公文档批量转PDF工具(支持docx-txt)

日常办公场景中,纸质文档的电子化、多格式文件的统一管理已成为高频需求。针对Word文档(.docx)与纯文本(.txt)...

简易贪吃蛇游戏(得分统计+难度调节)

一款功能丰富的贪吃蛇游戏工具近期在开发者社区引发关注。这款基于Python开发的开源项目不仅复刻了经典玩法,更...

文件时间戳自动添加工具(创建-修改时间)

在数字化办公场景中,文件的创建与修改时间往往承载着重要信息。无论是整理项目文档、归档照片素材,还是追溯...